#2 Sindicalismo e Anarquismo no Brasil

Rafael Viana da Silva //

Adenildo Daniel da Silva //

Alexandre Samis

Primeiros tempos

Associações, congressos operários e organizações anarquistas

Em torno do ano de 1830 o café já superava em muito os demais produtos brasileiros no conjunto da pauta de exportações. O capital acumulado com o produto ampliou o prestígio da região Centro-Sul do país. Tal situação fez com que, através do tráfico inter-provincial, após 1850, muitos escravos fossem deslocados das áreas açucareiras no Nordeste e acabassem por parar nas fazendas de café do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Assim, com o crescimento da cultura do café, cresciam também os centros produtores e exportadores, as cidades ganhavam novos traçados e a população avançava numericamente na mesma proporção. O Rio de Janeiro, capital do Império e centro exportador contava, em 1872, com 274.972 habitantes, e era o centro de maior concentração demográfica do país. Em 1890, na vigência da República, os números assustavam e a cidade já passava de 522.000 habitantes. A cidade de São Paulo, apesar deste estado representar a dianteira na produção de café, tinha, até fins da década de 1890, por razões peculiares ao seu processo histórico, população inferior às das cidades de Recife e Salvador.

Por conta das suas características históricas o Rio de Janeiro apresentava condições especiais que favoreceram a constatação de determinados fenômenos sociais importantes. Muitas ocorrências, por estarem elas acontecendo na sede do governo, ganhavam relevo nacional e, por vezes, toma-se a história do país pelos acontecimentos de sua capital. Dessa forma, é no Rio de Janeiro que aparecem os registros das primeiras greves de trabalhadores livres no Brasil. Uma destas manifestações de classe teria ocorrido em 8 de janeiro de 1858, por ocasião das reivindicações salariais dos compositores gráficos, reunidos na Associação Tipográfica Fluminense. A ação conjunta dos trabalhadores chegou a comprometer a tiragem de três importantes jornais à época: o “Jornal do Commercio”, o “Correio Mercantil” e o “Diário do Rio de Janeiro”.

Mas a mobilização dos tipógrafos não era fruto exclusivo das demandas econômicas, assim que, desde 1854, a classe, reunida em sua Associação, promovia conferências, organizava bibliotecas e interferia nos assuntos diretamente ligados aos seus interesses. Para a criação do “Jornal dos Tipógrafos”, boletim da categoria, além das cotas pagas mensalmente pelos associados, foram organizados espetáculos beneficentes e outras atividades com o fito de ampliar as reservas financeiras da entidade. Tais atitudes afastavam a Associação Tipográfica Fluminense da condição de simples instância assistencial, muito ao contrário, a prática associativa de seus membros revelava o embrião das associações de resistência.

Depois da greve dos tipógrafos, outros movimentos de igual importância e caráter incomodaram as classes dominantes no Brasil. Foi, no entanto, mais claramente no início da República, com o crescimento da malha urbana e da população nas cidades, que as reivindicações operárias ganharam expressão. Em 1890, o Rio de Janeiro contava com 522.000 habitantes, número que, em 1906, cresceria para 811.443. Neste ano estavam concentrados na indústria 83.243 trabalhadores, em contraste com 66.062 postos ocupados no comércio e 14.214 nos transportes. Em 1907, encontravam-se no Rio de Janeiro cerca de 30% das indústrias de todo o país, enquanto São Paulo ficava com a proporção de 16% das empresas tomando-se o mesmo parâmetro.

Em função do crescimento industrial a classe empresarial acaba por se organizar criando, em 1904, o Centro Industrial do Brasil, com vistas a coordenar, dentro de uma diretriz “nacionalista”, os empreendimentos no país. O setor de serviços crescia, na Capital Federal, no mesmo período, assim como as sociedades anônimas e comerciais. Em oposição a essa euforia empresarial estavam as condições do operariado, mesmo aos olhos de respeitados “quadros intelectuais” ligados ao regime. Segundo o médico carioca Raul Sá Pinto, em 1907: “O operário, nas suas atuais condições de vida, dizemos e havemos de repetir, não morre naturalmente: é assassinado aos poucos”…11 . Tal afirmação, registrada em tese de doutoramento, vinha acompanhada de denúncias de jornadas extenuantes nas fábricas, associadas à utilização de mão-de-obra infantil e feminina, subassalariadas e expostas a instalações insalubres. A República, a despeito de toda a propaganda envolvendo a promessa de um país livre das chagas e atavismos do Império, não lograra resolver os problemas estruturais da nação. Não apenas a industrialização herdara da monarquia a relação com seus entes produtivos - as mesmas negligência e exploração do passado atingiam o operário - mas também a infra-estrutura da cidade apresentava-se acanhada para o desenvolvimento dos projetos da modernidade republicana.

Com efeito, algumas tentativas de organização de núcleos de resistência, ao novo quadro de exploração dos trabalhadores, são postas em marcha ainda em fins do século XIX. Uma dessas entidades organizativas foi o Centro Operário Radical, que deu origem a alguns “Partidos Operários” e a iniciativas de resistência no campo sindical. Um Centro das Classes Operárias, dirigido pelos reformistas “trabalhistas”, tendência de prestígio principalmente no Rio de Janeiro, também foi criado nesse período. No ano de 1901, Gustavo de Lacerda, sob inspiração de Tolstoi e Lamennais, escreveria o livro “O Problema Operário no Brasil” e, no ano de 1903, surgiria a Federação das Associações de Classe, seguindo o modelo da CGT francesa, no estado do Rio de Janeiro, posteriormente transferida para a Capital Federal, recebendo o nome de Federação Operária Regional Brasileira, em 1906. Em São Paulo, no ano de 1905, os sapateiros, padeiros, marceneiros e chapeleiros fundavam a Federação Operária de São Paulo (FOSP) e, no ano do Primeiro Congresso Operário, no Rio de Janeiro, era criada a Federação Operária do Rio de Janeiro (FORJ).

No ano de 1903, e no seguinte, um conjunto de greves foram deflagradas, algumas na conjuntura da Revolta da Vacina, e as posturas das distintas tendências, reformista e anarquista, apareceram com maior clareza para boa parte do proletariado carioca. A Federação das Associações de Classe, após a visita de delegados argentinos da Federação Operária Regional Argentina (FORA), em 1904, e da campanha de solidariedade aos trabalhadores russos, em 1905, passou a divulgar ainda mais o seu caráter sindicalista revolucionário explicitando a inclinação internacionalista, outro elemento distintivo de seu comportamento em oposição aos “trabalhistas”, muitas vezes signatários do nacionalismo jacobino.

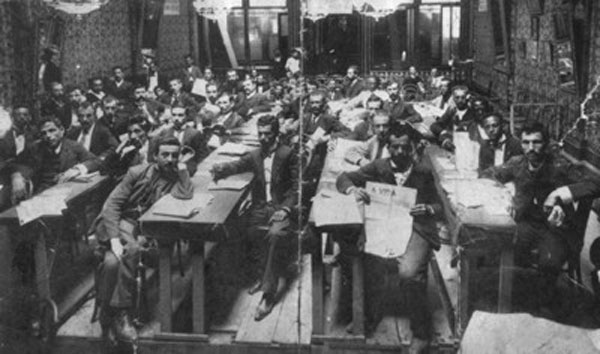

O ascenso do movimento operário revolucionário deu aos anarquistas a possibilidade de organizarem o Congresso Operário Regional Brasileiro, entre 15 e 22 de abril de 1906, no Centro Galego, no Rio de Janeiro. Estiveram presentes ao encontro 43 delegados de várias partes do Brasil, representando 28 associações, a maioria ligadas a ramos industriais, e outras como estivadores, ferroviários, trabalhadores em trapiches e café, integrantes do setor de serviços. Acompanhando a tendência dos anos anteriores, a despeito da presença de reformistas “trabalhistas” nos debates, o Congresso aprovou a filiação de suas teses ao sindicalismo revolucionário francês. Assim, a neutralidade sindical, o federalismo, a descentralização, o antimilitarismo, o antinacionalismo, a ação direta, a greve geral, etc passaram a fazer parte dos princípios dos sindicatos signatários das propostas do “Primeiro Congresso Operário Brasileiro”, nome adotado pela comissão de redação das deliberações finais do referido encontro. O Congresso decidia também pela organização dos sindicatos por ofício, por indústria ou, em último caso, por ofícios vários, além de aconselhar, nas áreas rurais uma propaganda no sentido de se organizarem sindicatos de resistência.

A opção pelo sindicalismo revolucionário, explícita no texto final, acontecia por diversos motivos. O primeiro deles, e muito provavelmente por razões análogas teria sido esse modelo adotado em outras partes do mundo, foi a capacidade e abrangência do programa que previa a possibilidade de convivência de “opiniões políticas e religiosas”, elegendo o campo econômico, por ser ele mais universal e de clara compreensão, como o de interesse comum de todos os operários. Outro ponto importante era o Federalismo, que facultava aos sindicatos autonomia dentro da federação e, por sua vez, da federação, frente à confederação. Situação que favoreceu imensamente a pactuação de grupos sindicais que, se não eram claramente vinculados à proposta anarquista, simpatizavam com os princípios descentralizados da organização proposta.

Como resposta a uma possível descaracterização do projeto revolucionário, tendo em vista a descentralização federativa, os anarquistas fizeram questão de frisar as formas de luta que deveriam ser adotadas pelos filiados. Se por um lado, as questões econômica e do federalismo não eram, por assim dizer, por elas próprias, determinantes ideológicas, os meios utilizados para alcançar os objetivos comuns, muito ao contrário, definiam claramente o conteúdo revolucionário do sindicato. Dessa forma, a greve geral ou parcial, o boicote, a sabotagem, a vinculação do 1º de maio à revolução etc, promoviam, como queriam alguns sindicalistas anarquistas, a “ginástica revolucionária” que prepararia o proletariado para a verdadeira luta, a Revolução Social. Esperavam os anarquistas que na ação concreta, na solidariedade, e na observação empírica das contradições entre capital e trabalho, evidenciadas nos confrontos, estivesse a grande lição a ser apreendida pelos trabalhadores. Essa era a garantia, segundo eles, da aquisição de princípios ideológicos, não pela pregação retórica ou manuais, destituídos das experiências sensíveis, mas pela prática da ação cotidiana e revolucionária das massas.

Para os anarquistas estava claro que não se tratava exclusivamente de uma luta reivindicativa e política, essas eram as razões mais visíveis; o problema, e aí residia a opção pela ação no campo sindical, estava na contradição ou “realidade fundamental do capitalismo, as relações de produção na empresa”12 . A própria lógica da produção no sistema excluía o trabalhador, suprimia o papel deste, e adotava como princípio fundamental a ampliação da exploração em oposição à própria integração do operário no processo produtivo. Assim, a organização dos indivíduos que produziam, no contexto da fábrica, oficina ou estabelecimento comercial, engendrava uma nova ética na produção, uma ingerência radical operava-se a despeito da anuência do patrão, quer no embate contínuo do cotidiano laboral, quer nos episódios de maior visibilidade em meetings, passeatas e greves.

Ainda no campo prático, o Congresso decidiu que uma confederação e um jornal sindical deveriam ser criados para, respectivamente, prestarem auxílio às federações dando voz ao coletivo de associações. Essa confederação, criada dois anos após o Congresso, foi batizada de Confederação Operária Brasileira (COB) e o seu órgão de imprensa oficial, “A Voz do Trabalhador”. No entanto, nas primeiras décadas do século XX, os jornais chamavam atenção para a necessidade dos trabalhadores se organizarem sob forma de sindicatos. No dia 29 de junho de 1911, o periódico anarquista A Guerra Social deu destaque ao que ocorria com os trabalhadores das pedreiras, denunciando maus tratos sofridos. Estes trabalhadores já haviam formado um sindicato desde junho 1908, cujo nome era, Sindicato dos Operários em Pedreiras, com sua sede na Praça Tiradentes, 71, no Rio de Janeiro. A referida entidade era filiada à Confederação Operária Brasileira. Porém, no mesmo exemplar, o jornal deu destaque para divulgação de uma greve no Rio de Janeiro: a Greve de Typographos - os gráficos também aproveitaram o espaço do jornal para convocar os trabalhadores para organizarem um sindicato da classe na região: “lamentamos bastante não existir aqui um syndicato da classe para dar a máxima publicidade a fatos como esse” (A Guerra Social 1911).

Outra medida proposta foi a propaganda por folhetos, manifestos, conferências, representações teatrais, etc; campo onde os libertários farão, através de grupos criados com este objetivo específico, seu proselitismo militante com certa sistematização, convictos como eram da necessidade de uma ação pedagógica no auxílio da prática política.

No Rio de Janeiro, o movimento cooperativista, associado ao reformismo, crescia em paralelo ao sindicalismo revolucionário. Os governos passaram a fazer parcerias com os líderes daquela tendência incorporando a órgãos públicos seções de desenvolvimento das políticas cooperativistas. O paroxismo desta relação se deu com a convocação do Quarto Congresso Operário Brasileiro13 , também conhecido como “Congresso Pelego”, organizado pelo filho do presidente da República Hermes da Fonseca, o deputado Mário da Fonseca, em 1912. No ano seguinte os anarquistas através do “A Voz do Trabalhador” davam início a uma série de convocatórias para o Segundo Congresso Operário Brasileiro, que viria a acontecer entre os dias 8 e 13 de setembro, no Centro Cosmopolita, sede do Sindicato dos Empregados em Hotéis, Cafés, Restaurantes e Similares.

Deste Congresso participaram duas federações estaduais, cinco federações locais e mais de cinqüenta sindicatos, ligas e associações de várias partes do Brasil. A representatividade havia crescido e, na sua grande maioria, as propostas do Primeiro Congresso foram corroboradas pelas plenárias de 1913. Entretanto, alguns assuntos foram introduzidos nesse novo Congresso, como: crítica ao cooperativismo, discussão sobre bolsas de trabalho, definição de salário mínimo, atitude do proletariado diante da guerra, e uma moção de apoio aos trabalhadores de Portugal. Também aparece mais claramente no texto do encontro o termo “socialismo anarquista”, em oposição à propriedade privada, capitalismo e autoridade.

O período que separa este Segundo Congresso do posterior, sete anos, assim como havia acontecido em relação ao Primeiro Congresso, foi de intensa atividade. A Revolução Russa de 1917 havia adicionado aos debates sindicais uma dose acessória de entusiasmo e, com manifestações públicas de apoio ao processo russo, os sindicalistas revolucionários interferiram ainda mais na cena pública das principais cidades do país. A conjuntura de guerra (1914-1918) e um certo aquecimento do setor industrial, colaboraram para que as manifestações dos operários assumissem caráter, por vezes, insurrecional.

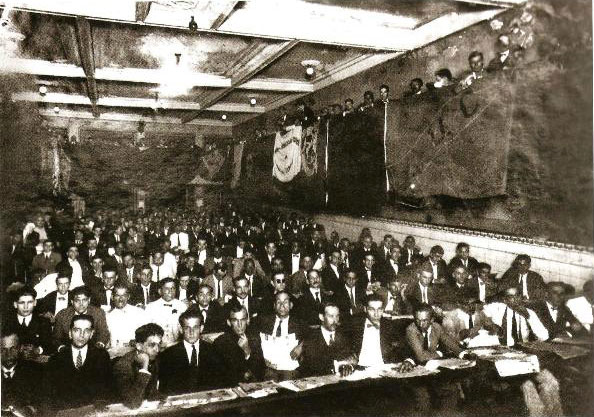

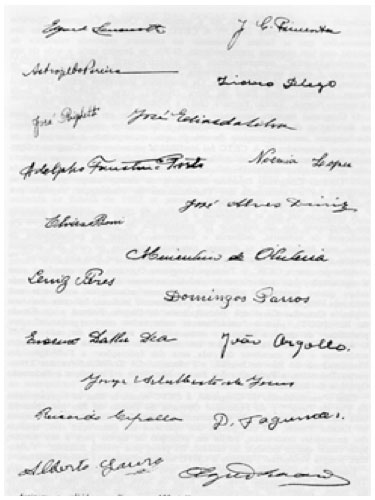

Dentro deste quadro, e obedecendo às diretrizes do Segundo Congresso, foi convocado para acontecer, entre os dias 23 e 30 de abril de 1920, o Terceiro Congresso Operário Brasileiro. As reuniões tiveram lugar na sede da União dos Operários em Fábricas de Tecidos, no Rio de Janeiro, contando com a presença de 64 entidades de várias partes do país. O número de sindicatos presentes ao Congresso apresentava um ligeiro crescimento em relação ao anterior; ao que tudo indica a repressão da polícia, as deportações e o trabalho sistemático dos grupos reformistas e cooperativistas vinham produzindo resultados desfavoráveis às organizações revolucionárias diretamente ligadas ao sindicalismo.

Neste Congresso, como sintoma da adequação ao novo quadro da indústria brasileira do pós-guerra, entre outras resoluções, podemos encontrar aquela que defende a prioridade da sindicalização por “indústrias”, em detrimento da organização por “ofícios”. As decisões dos Congressos anteriores, de 1906 e 1913, ressalvadas algumas alterações relativas às especificidades da conjuntura histórica daquele momento, são reiteradas e as moções de apoio aos trabalhadores portugueses; revolucionários mexicanos e russos; aos trabalhadores irlandeses, perseguidos pelo Estado inglês e às manifestações contra o assassinato de Rosa de Luxemburgo e Karl Liebknecht, encerram o encontro, animado pela interpretação do hino de “A Batalha”, reforçando seu caráter internacionalista.

--

Greves e repressão

O quantitativo de greves no Brasil deve muito de seu montante às organizações operárias revolucionárias. Na primeira década do século XX foram, por todo o país, deflagrados 111 movimentos grevistas, na sua maioria por questões salariais. Durante a conjuntura dos anos de 1917 a 1920, somente no eixo Rio de Janeiro/São Paulo, outras, mais de duzentas, podem ser acrescidas ao número verificado até 1910. Todas estas manifestações reivindicatórias aconteciam de forma endêmica, com maior ou menor incidência em determinadas capitais brasileiras, mas todas sob forte inspiração anarquista. Mesmo aquelas paralisações que estouravam, independentes, em alguns casos, de direções reformistas, eram tributárias do caminho aberto, formando uma verdadeira cultura reivindicatória, pelos libertários.

Tais eventos, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, pelas suas características e expressão pública, criaram uma dinâmica de mobilização que possibilitou, mesmo às bases de sindicatos reformistas, a indicação, para os seus respectivos movimentos reivindicatórios, de caminhos divergentes aos pregados pelas direções. A onda grevista, quer pelo entusiasmo das classes ou apenas por necessidades circunstanciais, arrebatou grande número de trabalhadores para a formação de seu imenso caudal. No geral, sem a definição precisa de matizes ideológicos, a ascendente curvatura estatística de greves, principalmente na conjuntura citada, serviu para alimentar os sonhos de Revolução Social, acalentados por muitos militantes libertários. Aos que defendiam o sindicato como prefiguração da futura sociedade libertária, parecia a materialização pura e simples das premissas sustentadas pela tendência sindicalista revolucionária nos meios anarquistas.

Em 1917, além dos ventos revolucionários que sopravam desde o Leste da Europa, uma outra grande greve acontecia na cidade de São Paulo. Diferente do Rio de Janeiro, e de centros urbanos nordestinos onde a mão-de-obra era predominantemente nacional, a capital paulista possuía um expressivo contingente populacional estrangeiro empregado nas fábricas e no setor terciário. Mesmo no século anterior, no ano de 1893, a cidade registrava na totalidade de sua população 54,7% de estrangeiros. Assim, no mês de julho, ainda nos primeiros dez dias, diversos sindicatos já participavam dos ensaios daquilo que seria lembrado, de forma mítica, como a grande “Greve Geral de 1917”.

Os sindicalistas anarquistas insistiam em reafirmar a importância das bandeiras das 8 horas de trabalho, de aumentos salariais e da luta contra a carestia. Preocupavam-se os libertários em oferecer aos operários objetivos bastante simples e, de certa maneira, comuns a todos para a unificação na luta. Prescindindo de uma retórica complexa, os anarquistas desejavam que os trabalhadores lutassem por questões concretas, o menos possível envoltas em fórmulas intelectuais abstratas ou pré-determinações teóricas. A ação direta assim o exigia, a atitude dos trabalhadores deveria partir, antes de tudo, de um convencimento da justiça de seus reclamos.

Assim, com o fechamento da Federação Operária do Rio de Janeiro, fechada pela polícia, em agosto de 1917, surgiria a União Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (UGT). Esta União, uma tentativa clara de reagrupamento de sindicatos de resistência, contaria com a adesão imediata de 13 entidades classistas. Aurelino Leal, cumprindo com a praxe policial, iria perseguir os militantes da recém-fundada UGT.

Ainda no ano de 1918, em agosto, uma greve na Companhia Cantareira e Viação Fluminense, que operava na travessia de barcos na Baía de Guanabara, entre o Rio de Janeiro e a cidade de Niterói, assumiu contornos de insurreição. A radicalização do conflito ocasionou uma batalha campal entre os grevistas, apoiados por populares, e a polícia. O fato inusitado acabou por sensibilizar setores do exército em favor dos grevistas levando o 58º Batalhão de Caçadores a interferir na luta em favor dos grevistas.

Os acontecimentos favoreciam um paralelo com os acontecimentos recentes na Rússia. Os trabalhadores da União dos Operários em Fábricas de Tecidos (UOFT) iniciam também uma mobilização no sentido de radicalizar suas posições em relação aos patrões. A gripe espanhola criara, em outubro de 1918, um clima de caos na cidade. As autoridades, muitas delas, fogem para a região serrana de Petrópolis, tradicional refúgio da aristocracia carioca quando das grandes epidemias.

A despeito das perseguições, o operariado continuaria mobilizado nas principais capitais brasileiras. No 1º de Maio de 1919, por todo o país, registraram-se manifestações em favor dos sovietes russos e das revoluções em curso, na Hungria e Alemanha. Na Capital Federal, a aglomeração presente ao evento contou com cerca de 60 mil pessoas que, além de saudarem as referidas revoluções, organizaram paralisações para pressionar os patrões pela jornada de 8 horas. Na cidade de São Paulo, 5 dias depois, costureiras organizam um comício na rua Barão de Itapetininga, em solidariedade a 20 mil trabalhadores em greve, ato que sensibilizou outros setores como os tecelões, sapateiros, cervejeiros, metalúrgicos e a construção civil. Embora bem sucedidas - as greves arrancaram dos patrões as 8 horas, a semana de 6 dias e a igualdade de salários entre homens e mulheres – os grevistas presos não foram postos em liberdade pela polícia.

As constantes prisões e o crescimento das entidades operárias demonstravam para os anarquistas a necessidade da criação de organizações que pudessem agir em momentos de extrema gravidade. O dilema não era diferente no plano ideológico específico anarquista. Para a defesa da classe os trabalhadores haviam fundado o Comitê de Defesa Proletária na greve de 1917, e o Conselho Geral dos Operários para o resgate de presos grevistas, em 1919. E para estas entidades de defesa muito haviam colaborado os anarquistas.

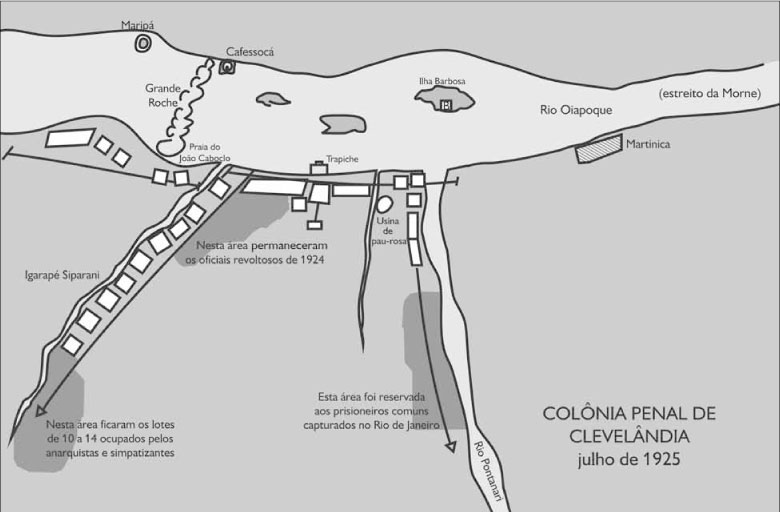

Em 1924, era a vez de São Paulo criar a sua delegacia específica para investigações da mesma natureza, reprimindo as greves e prendendo opositores do governo. Não demorou muito para que os órgãos de repressão do Rio e de São Paulo passassem a colaborar em ações concretas; tal integração ficaria patente em eventos como as deportações para a Clevelândia, nos anos de 1924 a 1926, e na Batalha da Praça da Sé, em São Paulo, no ano de 1934. Este último episódio, inclusive, contou com a participação de policiais cariocas na fuzilaria que durou mais de 4 horas.

Apesar de todo esse quadro, entre marchas e contramarchas, o sindicalismo revolucionário entraria a década de 1920 com bastante prestígio, tendo-se em conta que, apesar do governo manter-se firme no “leme” da repressão, rudimentos de uma legislação trabalhista surgiriam para tentar conter as vitórias dos revolucionários, provando, ao contrário da afirmação dos políticos em anos anteriores, a existência de uma “questão social” no Brasil.

--

A luta operária e o anarquismo nos anos de 1920 e 1930

Os primeiros anos da década de 1920, para o operariado organizado foram bastante importantes. As conquistas trabalhistas verificadas no final da década anterior e a forte polarização entre o governo e setores radicalizados da classe trabalhadora, verificada nas greves e na repressão ainda mais violenta aos militantes, operaram algumas transformações no interior do próprio núcleo sindical revolucionário. A política de repressão; a nova lei que especificava no seu título a expulsão de anarquistas, em 1921; a criação de uma delegacia para tratar dos crimes políticos, e mesmo, o triunfo da Revolução Russa na sua versão “bolchevista”, foram fatos de fundamental significado para as transformações que se verificarão no decorrer deste período.

No plano político-institucional, o Estado brasileiro passava por algumas transformações de consideráveis dimensões. Os levantes das camadas médias da hierarquia militar, os chamados “tenentes”, que tiveram seu início no 5 de julho de 1922, na rebelião do Forte de Copacabana, associados ao descontentamento crescentes de significativa parcela da sociedade civil brasileira, aumentaram a preocupação do governo com a segurança e a garantia do “Estado de Direito”. Aos movimentos de trabalhadores, já suficientes para preencher a agenda de segurança, vinham somar-se os militares amotinados e a população urbana insatisfeita. O presidente Epitácio Pessoa (1919-1922) havia enfrentado a primeira grande manifestação “tenentista”, cabia a Arthur Bernardes (1922-1926), seu sucessor, garantir mais um quadriênio de “paz institucional”.

Os dois grandes centros urbanos, Rio de Janeiro e São Paulo, no início dos anos de 1920, contavam juntos com mais de 1.736.966 habitantes. Na Capital Federal, estavam 1.157.873, do total referido. As greves continuavam e a crescente repressão havia logrado fechar algumas sedes de sindicatos importantes. No ano de 1920, os anarquistas, tendo a frente Carlos Dias, conseguiram fundar a Federação dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (FTRJ), que vinha preencher as lacunas deixadas pela FORJ e UGT, quando de seus encerramentos pela polícia, respectivamente, em 1917 e 1918. A FTRJ chegou mesmo a editar um jornal, “A Voz do Povo”, com tiragem diária. Entretanto, dentro da FTRJ, um fenômeno ideológico, típico daquele tempo, iria ter lugar.

Com a fundação do Partido Comunista do Brasil em março de 1922 por 9 delegados, quase todos ex-anarquistas, alguns militantes que se encontravam nas fileiras libertárias, aderiram aos postulados políticos “bolchevistas”. Muitos destes novos postulantes passaram então a alterar significativamente a conduta dos sindicatos, sob sua influência, em relação à Federação. Tal situação, acrescida de problemas conjunturais, levou a FTRJ a apresentar sérios problemas de funcionamento. Assim, em 1923, os secretários da Federação já convocavam uma assembléia para sugerir a dissolução ou revigoramento da entidade.

No mesmo ano, após a FTRJ ter passado à esfera de influência dos comunistas, os anarquistas, efetivamente, iriam entrincheirar-se na FORJ passando, a partir da Seção Trabalhista do jornal “A Pátria”, organizada pelo carpinteiro e jornalista português José Marques da Costa, a combater, igualmente, comunistas e cooperativistas. Estes últimos, tendo à frente Sarandy Raposo, haviam galgado postos avançados no governo de Arthur Bernardes, e associavam-se aos comunistas em uma “frente” sindical, aos olhos dos anarquistas, muito prejudicial à ação dos sindicatos de resistência. Os comunistas, em retribuição ao espaço que obtiveram para seus artigos na seção operária do jornal governista “O País”, e da impressão nas gráficas deste mesmo jornal, do periódico de seu Partido, “A Classe Operária”, franqueavam espaços e tribunas das associações, sob sua influência, ao líder cooperativista Sarandy Raposo.

Apesar das circunstâncias e da luta simultânea contra comunistas e cooperativistas, a FORJ, que tinha sido refundada em agosto de 1923, com a adesão de seis sindicatos, - construção civil, sapateiros, gastronômicos, tanoeiros, carpinteiros navais e Sindicato de Ofícios Vários de Marechal Hermes – em maio de 1924, havia ampliado consideravelmente suas bases. Para a Federação, sob a influência do sindicalismo revolucionário, haviam entrado mais cinco entidades de classe: a dos operários em pedreiras, muito temida pela polícia em função do uso, que faziam seus sócios, de explosivos, metalúrgicos, fundidores, ferradores e ladrilheiros.

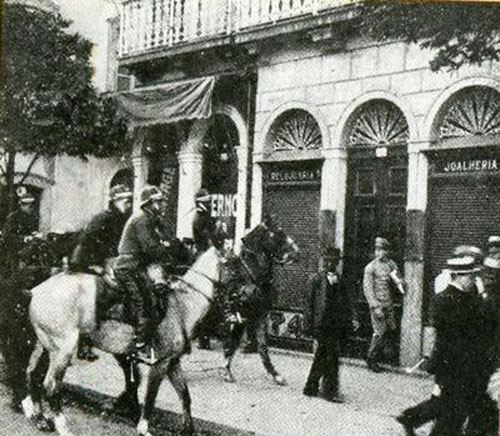

Com a eclosão do segundo levante militar, em 5 de julho, no ano de 1924, na cidade de São Paulo, os “tenentes” passariam a figurar como atores principais na trama que se antagonizava ao governo. Entretanto, a despeito desse evento, que era um fenômeno típico de caserna e que deveria afetar preferencialmente militares, a repressão atingiu vigorosamente as organizações operárias revolucionárias. Tanto anarquistas quanto comunistas foram perseguidos, presos e tiveram algumas de suas associações encerradas pela polícia.

O professor José Oiticica foi detido, no próprio dia 5 de julho ao sair do Colégio Pedro II, e depois enviado para instalações prisionais improvisadas em ilhas na Baía de Guanabara e no litoral do Rio de Janeiro. Domingos Passos, Domingos Braz e outros operários anarquistas foram encarcerados na Quarta Delegacia Auxiliar. Em São Paulo, militantes libertários que subscreveram uma moção de apoio crítico aos rebeldes, solicitando armas para uma luta revolucionária, foram perseguidos e presos pelos órgãos de repressão. Uma verdadeira razia acontecia nos meios operários.

Tal situação favoreceria em particular os cooperativistas que, além de contarem com o apoio do governo, encontravam nos espaços deixados pelos militantes mais ativos nas organizações sindicais de resistência, uma possibilidade real de atuação. No Rio de Janeiro, por força da perseguição aos anarquistas, muitos projetos desta linha ideológica deixaram de ser implantados. No caso particular da União dos Operários em Construção Civil, entidade visceralmente avessa ao “bolchevismo”, os trabalhos foram seriamente comprometidos, tendo em vista que os membros mais destacados foram presos ou deportados para a Colônia de Clevelândia.

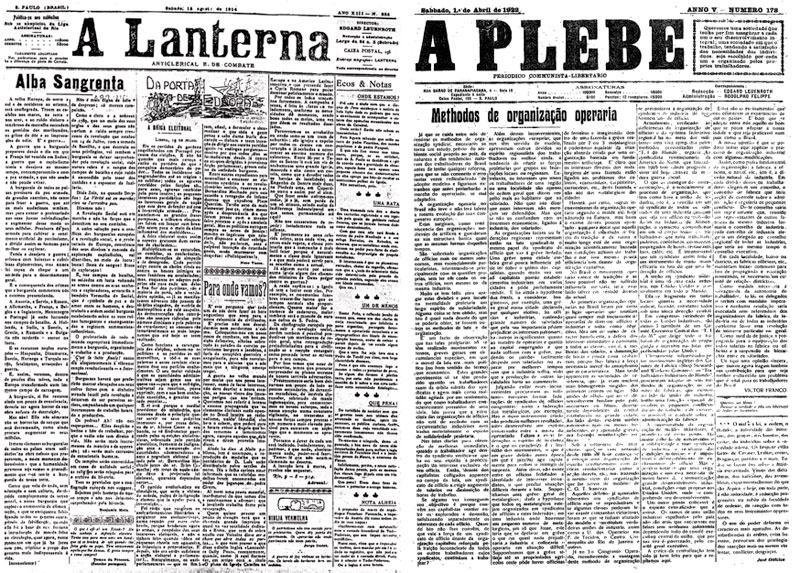

Em 1933, após a revolução de 1930 e a de 1932, no estado de São Paulo, a repressão aumentaria bastante. Os anarquistas, buscando a manutenção da vigência de suas teses, iriam fundar um Comitê Antifascista, tendo como bases organizativas a FOSP, fornecendo a expressão classista; o Centro de Cultura Social, como referência ideológica e os jornais “A Plebe” e “A Lanterna”, como veículos públicos do grande projeto. Tal iniciativa contaria com a adesão dos socialistas e com a crítica dos comunistas que propunham uma Frente Única Antifascista. No mesmo período, por iniciativa da Associação dos Bancários, ainda em 1931, surgiria a Coligação dos Sindicatos Proletários, engrossada por membros do Partido Socialista Brasileiro; a Liga Comunista Internacionalista, trotskista, e comunistas. Esta Coligação, após uma aventura eleitoral, teria sua base bastante comprometida pelos desgastes ocorridos durante as eleições.

Os sindicatos independentes do Estado, após 1934, passam a ter ainda maiores problemas. O governo determinava que os trabalhadores para auferirem os benefícios da nova legislação tinham que se filiar aos sindicatos oficiais. Situação que levou os trotskistas da União dos Trabalhadores Gráficos a pedirem a inclusão deste sindicato na lista das entidades vinculadas ao Ministério do Trabalho. Situação que mereceu severas críticas dos anarquistas que, no 1º de Maio, tentavam reerguer a velha COB, independente e revolucionária.

Na verdade, o avanço comunista nesse período deveu-se em grande medida aos novos canais formais de participação para o operariado, além da criação das “Frentes” que usavam das energias de muitos, para posterior capitalização política do PCB. Nas eleições de 1934, para a Constituinte, os comunistas, trotskistas e socialistas acenavam para as massas com a possibilidade de colocar no parlamentos representantes da classe trabalhadora. Era algo ainda recente, boa parte do operariado, mesmo os revolucionários, interpretava o enquadramento na ordem “democrática” como um avanço importante para os movimentos sociais. A “boa nova” enchia setores sindicais de sinceras esperanças na transformação da sociedade através desta via. Mesmo após os escassos resultados desta estratégia - muitas leis não eram obedecidas e raríssimos eram os candidatos operários, ou comprometidos com estes, eleitos- o discurso manteria sua vigência e mobilizaria enorme parcela do operariado.

Em março de 1935, alguns setores “tenentistas” de esquerda e grupos políticos ligados aos comunistas e socialistas, criaram a Aliança Nacional Libertadora (ANL). O oficial da Marinha Hercolino Cascardo, recém chegado da Inglaterra, um dos revolucionários do encouraçado São Paulo, que se levantou contra Bernardes, em 1924, seria escolhido para presidir a nova “Frente”49 . Os anarquistas, após diversas considerações de ordem política, decidiram aderir ao movimento. Os motivos que levaram os libertários a entrarem na ANL, entre outros, foram, a necessidade de proteção contra as leis de exceção em vias de decretação pelo governo de Getúlio Vargas, a possibilidade de mais um canal de expressão e a oportunidade de inserir os sindicatos, sob sua influência, em uma dimensão de luta política não-partidária.

Nessa altura, os anarquistas que vinham se preocupando de forma crescente com a formação ideológica de seus militantes, investiam com firmeza dentro da ANL, para, em contraste com a atitude de comunistas e socialistas, demonstrarem a singularidade da proposta política libertária. Em todos os comícios e meetings da Aliança os oradores anarquistas buscavam marcar a diferença, principalmente por ser o líder comunista, Luís Carlos Prestes, presidente de honra da “Frente”.

Após a Intentona Comunista, deflagrada no âmbito das lutas da ANL, no mesmo ano de sua fundação, a repressão do governo cairia igualmente sobre todo o movimento operário organizado. Sindicatos não oficiais seriam fechados, o que comprometia ainda mais a ação libertária, estabelecimentos fabris e mesmo navios, seriam adaptados para receber presos políticos e, as deportações, novamente promoveriam enormes baixas no universo militante anarquista. Tal situação contribuiria para que, no golpe do Estado Novo, dois anos depois, os ativistas revolucionários e os sindicatos estivessem quase totalmente paralisados para reagir à instauração da ditadura.

--

Crise do sindicalismo anarquista

Embora a recente historiografia brasileira, nem sempre em favor do esclarecimento das questões fundamentais, tenha promovido um novo olhar sobre o sindicalismo anarquista, intentando separar o sindicalismo revolucionário da participação do anarquismo nas questões classistas. È sintomático o fato de o primeiro ter entrado em crise na mesma oportunidade da perda de visibilidade do segundo. Se é bem verdade que o sindicalismo revolucionário não seja sinônimo de anarco-sindicalismo, fenômeno com especificidades históricas ligadas a determinados países; não é menos verdadeira a conclusão de que todos os movimentos na Europa e Américas, no qual estiveram envolvidos anarquistas, partiram de premissas estabelecidas no campo teórico do sindicalismo revolucionário. As experiências francesas, e mesmo alguns congressos da I Internacional, nos idos anos do século XIX, apontavam para uma estratégia classista que, no ano de 1906, foi mais claramente defendida no Congresso de Amiens, na França.

Assim pensando, se levarmos em consideração os fatos e as múltiplas realidades, que no seu conjunto formam a história, o sindicalismo revolucionário foi uma ferramenta, antes de tudo, utilizada por trabalhadores que pretendiam a transformação da sociedade. Era uma metodologia a serviço da mudança, e utilizaram-na aqueles que com “vontade”, na perspectiva do teórico anarquista Malatesta, queriam de fato a Revolução Social. Nesse aspecto os anarquistas se destacaram na aplicação do método que lhes parecia mais adequado aos fins de transformação social “a caminho da anarquia”.

No caso específico brasileiro, o sindicalismo revolucionário foi a porta de entrada dos anarquistas no mundo urbano de conflitos permanentes com a ordem conservadora, vigente no país. Foi através dele, e não excetuamos as experiências rurais anteriores, que os libertários alcançaram uma visibilidade, nunca antes atingida por grupos revolucionários ideologicamente incluídos no campo do socialismo. A leitura que fizeram os anarquistas, no Brasil, do sindicalismo revolucionário, oficialmente assumida no “Primeiro Congresso Operário”, foi, como não poderia deixar de ser, original e concordante com a realidade que encontravam os trabalhadores dentro de um país rural, recém saído do modelo escravocrata e dependente do capital externo.

Com o advento do Estado corporativo, através da revolução político-militar de 1930, e a criação de uma estrutura oficial para acolher os sindicatos, materializada no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, as premissas do sindicalismo revolucionário perdiam a vigência. A metodologia, na ausência da Revolução Social tão esperada, deixava de possuir a eficiência necessária. A nova realidade de contenção revolucionária condenava ao esquecimento o antigo modelo e secundarizava na cena pública seus principais entusiastas, os anarquistas. A crise do sindicalismo revolucionário tiraria dos anarquistas o seu vetor social; sem espaços para inserção, - todos fechados pela repressão, e o isolamento que sofrem a partir de uma propaganda comunista financiada, inclusive internacionalmente - os libertários passam a se organizar em grupos de cultura e preservação da memória.

Assim, pode-se entender porque embora distintos, o sindicalismo revolucionário e o anarquismo perdem ambos a expressão na mesma época. A luta pela liberdade, que se fazia mais clara e autêntica pela via classista, defendida pelos libertários, só teve a envergadura observada nos primeiros tempos porque os espíritos estavam voltados para a consecução de objetivos mais ousados. Na medida da institucionalização do movimento operário e da vinculação das lutas ao plano oficial e eleitoral, as perspectivas de transformação radical seriam gradativamente abandonadas, empurrando, a cada avanço das reformas, os anarquistas para os bastidores dos movimentos sociais. Embora, as teses libertárias jamais tivessem perdido a atualidade, elas funcionavam melhor em um ambiente de intransigente defesa da revolução. A apatia, e o avançado grau de burocratização, na qual mergulhou grande parte do movimento operário, não mais permitia o estabelecimento dos antigos elos entre o sindicalismo e o anarquismo.

Anarquismo e Sindicalismo na década de 40 e 50

Embora haja certo consenso na historiografia especializada ao demonstrar que o anarquismo debilitara-se profundamente com a crise do sindicalismo revolucionário na década de 30, parece incorreto afirmar que a atividade anarquista se extinguira nas décadas posteriores. Os anarquistas, mesmo sob o regime de clandestinidade política do Estado Novo (1937-1945), jamais cessaram suas atividades, ainda que, o movimento tivesse suas forças reduzidas consideravelmente. Já em meio à crise do estado novo, os anarquistas se reorganizarão. A administração do Estado brasileiro coube ao presidente Eurico Dutra (1946-1951). Este, ao contrário da relativa autonomia da política externa empreendida por Vargas, manteve-se altamente alinhado ao bloco democrático e estadunidense. E apesar de haver um suposto clima democrático no país, a estrutura repressiva se mantivera intacta, apesar de um pouco mais relaxada e adaptada às exigências liberais e distensionistas que orientavam o novo governo. Os anarquistas assim como outras correntes políticas, aproveitam este frágil e instável ambiente democrático e se reorganizam: fundam grupos ideológicos e elaboram jornais, intentando participar da vida política do país. Era o retorno, ainda que tímido, da imprensa anarquista.

O primeiro jornal anarquista a sair ainda sob a ditadura do Estado Novo, fora o periódico Remodelações em 1945, nome sugestivo para um momento de reorganização dos libertários no Brasil; este periódico fora lançado no estado do Rio de Janeiro. O jornal era coordenado pelo anarquista cearense Moacir Caminha, mas contava com a participação de outros libertários, tais como o professor José Oiticica e a libertária Maria Iêda. Tinha duas folhas frente e verso, e inicialmente circulou semanalmente, até seu desaparecimento em julho de 1947, provavelmente pela dificuldade de se manter dois periódicos, já que com o aparecimento de Ação Direta em 1946 – nome que homenageava o periódico homônimo que circulara na década de 20 – , fosse mais fácil aos anarquistas concentrar seus esforços num único jornal. Outro periódico importante fora o jornal A Plebe, lançado em 1947 em São Paulo e que junto com a atuação do Centro de Cultura Social, reaberto em 1945, fazia parte dum esforço de propaganda dos anarquistas para retomarem seu vetor social.

Em 1948, os anarquistas brasileiros realizam um congresso nacional, na cidade de São Paulo. Participam deste congresso, grupos e individualidades de várias partes do país, mas a presença massiva, é de participantes do eixo sul-sudeste. Presença facilitada pela tradição revolucionária anarquista enraizada nas décadas anteriores nos estados dessa região, que mesmo pulverizada durante o Estado Novo, conseguiu articular-se minimamente. Grupos como a União Anarquista do Rio de Janeiro, Juventude Anarquista do Rio de Janeiro, União Anarquista de São Paulo, Os Ácratas de Porto Alegre e individualidades consagram no Congresso Anarquista de 1948 a estratégia de retorno organizado dos anarquistas ao seu vetor social perdido (sindicatos), mas as dificuldades para esta tarefa eram muitas.

A disputa com os comunistas do PCB, força política de esquerda mais relevante no período seria uma grande barreira para a reinserção das idéias anarquistas nos sindicatos. Os comunistas do PCB como vimos anteriormente, se adaptaram com mais facilidade às estruturas montadas pelo Estado Novo. Saindo da guerra com imenso prestígio, ainda podiam contar com a referência global da URSS, o que no âmbito da Guerra Fria, revelava-se fundamental para granjear relevante apoio político. Haviam ainda os sindicalistas ministerialistas atrelados ao PTB. Partido criado por Vargas e que possuía forte inserção na classe trabalhadora, e que salvo alguns frágeis “desvios à esquerda”, mantinha uma ligação profunda com a estrutura corporativa de um sindicalismo não apenas atrelado ao Estado, mas ele próprio se inscrevendo em sua estrutura institucional. O sindicalismo corporativista oferecia aos anarquistas grandes dificuldades para suas propostas de ação direta, mas a atuação destes durante a década de 40 e 50 se orientou em tentar reconstruir o “espírito” libertário dos sindicatos. A atuação dos anarquistas no Sindicato dos Trabalhadores da Light e dos Trabalhadores Gráficos, por meio respectivamente dos Grupos de Resistência Sindical (Rio de Janeiro), e dos Grupos Sindicais de Ação Direta (São Paulo), traduzia a intenção de retomar minimamente o vetor social.

A dificuldade de reinserção das propostas anarquistas nos sindicatos contribuíram para dificultar a sobrevivência de suas organizações específicas no Brasil, já que a oxigenação ideológica destas, dependia consideravelmente do sucesso da metodologia libertária nas instâncias sociais.

Dentro deste árido contexto, parecia mais coerente manter a “chama” do anarquismo “acesa” com atividades pontuais, à despeito de num ambiente sindical extremamente corporativista, a fundação do Movimento de Orientação Sindical (sindicalista revolucionário) e de seu jornal Ação Sindical em 1958 (São Paulo), poder ser comemorada como um símbolo, da intransigência revolucionária dos anarquistas. No Rio de Janeiro, os anarquistas após a morte de José Oiticica em 1957 fundariam no ano posterior, o Centro de Estudos Professor José Oiticica (CEPJO).

Contrariando a “profecia” que os condenara à extinção, a atividade dos anarquistas durante a década de 40 e 50, fora fundamental para manter os laços das distintas gerações do anarquismo conectados. A atuação dos libertários neste período, revigorou minimamente o anarquismo sob um contexto completamente adverso e possibilitou que esta ideologia, pelas trajetórias de seus militantes, sobrevivesse aos regimes políticos e sociais mais desfavoráveis.

FONTES DAS IMAGENS ::

Centro Galego – Rua da Constituição nº 30-32. // I Congresso Operário do Brasil, Rio de Janeiro, 1906

- http://www.cecac.org.br/MATERIAS/1o_de_maio_2006.htm

A Guerra Social. Rio de Janeiro, 23 de nov. de 1911. p.1.

Repressão policial aos grevistas, 1917 - http://estadodegreve.blogspot.com.br/2010/07/data-de-9-de-julho-representa-um-marco.html

Colônia Pena de Clevelândia (julho de 1925) - http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1981-81222011000300003&script=sci_arttext

Assinaturas dos delegados participantes do 3º Congresso Operário Brasileiro, 1920 - DULLES, Anarquistas Comunistas no Brasil, p. 115

Foto 3º Congresso Operário - Fonte: A referente ao terceiro congresso operário foi retirada do seguinte site: http://www.memoriasindical.com.br/home.php