#4 Movimento Educacional e Pedagógico Anarquista

Antônio Felipe da C.M. Machado //

Rogério C. de Castro //

Silvério Augusto M. S. de Sousa

1. Considerações Iniciais

Pretendemos elucidar uma Pedagogia que substitui o autoritarismo pela liberdade e pela solidariedade; que rompe com o caráter reprodutivista da escola em relação à estrutura social de dominação e exploração.

Embora não fosse o único agente desencadeador do processo revolucionário, o papel da educação para o movimento anarquista era primordial para suplantar as desigualdades sociais através de mudanças na mentalidade das pessoas, sem a qual a revolução social não poderia acontecer. A literatura anarquista considera “a educação como parte importante em todo projeto sério de mudança social” (MORYÓN, 1989).

A liberdade era o denominador comum para toda e qualquer concepção anarquista e, por conseguinte, a sua manifestação acontecia na proposta educacional a partir da erradicação de qualquer forma de autoridade. A Pedagogia Libertária nasceu para almejar a autonomia e a emancipação do sujeito com vistas às transformações sociais, cujas práticas são baseadas no princípio da horizontalidade nas relações inter-pessoais. Neste clima de solidariedade seria, então, estimulada a espontaneidade e a criatividade num ambiente anti-autoritário e anti-dogmático. Por esse princípio da liberdade, três foram as práticas usuais que deveriam ser suprimidas nesses projetos educacionais: a disciplina (porque gerava a dispersão e a mentira), os programas escolares (porque anulavam a originalidade, a iniciativa e a responsabilidade) e as classificações (porque causavam a rivalidade, a inveja e o rancor).

Numa linhagem de pensadores anarquistas, William Godwin (1756-1836), precursor de Proudhon (1809-1865) e Bakunin (1814-1876), insistia que a educação nacional comprimia o espírito, além de estar a serviço do status quo e que, sendo assim, ela não podia ser neutra.

Bakunin considerou a educação não apenas instrumento de formação profissional como Proudhon, mas um meio de formação crítica para interpretar e ler o modo de formação das desigualdades (CODELLO, 2007). Entendeu a liberdade como um fim de um processo de conquista na Educação: o ponto de partida natural do processo educacional era baseado na autoridade para o neófito, porém, na medida em que o aluno se desenvolvia, este princípio era superado para dar lugar à liberdade. O objetivo final dessa educação era formar homens livres e respeitosos da liberdade alheia.

Esse revolucionário russo compreendia que, independente de ser boa ou ruim, a educação desempenhava um papel essencial na formação do indivíduo e, sendo assim, era justo pensar numa educação que possibilitasse a formação integral; ou seja, uma educação que abrangesse simultaneamente ao corpo, ao espírito e ao coração e promovendo o desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais.

Assim como Proudhon, Bakunin compreendeu uma educação que pudesse resgatar a união entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, instituindo-se, assim, além de uma educação mais racional e harmoniosa, o estabelecimento de uma igualdade real entre os homens.

Mas essa educação, integral, por excelência, só poder existir se houver uma perspectiva social, pois, no processo de autonomia de sujeitos, ela precisa impedir a reprodução da hierarquia das funções sociais, isto é, impedir a distinção entre trabalho nobre e atividade puramente mecânica. É no horizonte da mudança social que a educação anarquista deve ser focada. Por conseguinte, a falta de perspectiva social em um projeto educativo que lida com a liberdade enquanto prática pedagógica tende a gerar ambigüidades. Não é por acaso que as experiências pedagógicas não diretivas acontecem em subgrupos sociais economicamente privilegiados. Afinal, este ideário educacional faz parte de um sistema político sustentado pela égide da liberdade na perspectiva individualista, na qual o apoio e a ajuda mútua se tornam contraditórios em um cenário de luta pela dominação e pela autoridade.

Pelo lado libertário, a emancipação e a consciência social da liberdade e igualdade são elementos de seu próprio legado, cuja proposta pedagógica norteia a formação e a prática social do sujeito que precisa compreender a vida a partir da interação harmoniosa entre o indivíduo e a coletividade pela concepção do apoio e ajuda mútua.

A escola libertária surge no século XIX com o propósito de superar as escolas dogmáticas do Estado e da Igreja, detentoras da permanência ideológica burguesa. Certamente uma escola universal, tanto laica quanto confessional, não poderia acontecer enquanto instituição de equalização social, tendo em vista que os interesses hegemônicos seriam contrariados, quer em um horizonte socioeconômico e político, quer em um horizonte dogmático-religioso.

Por outro lado, a organização educacional dual precisava ser rompida, isto é, educação científica (poder intelectual) para a burguesia e educação profissional (aprendizagem parcial referente a um ofício) para os filhos do povo. Essa extinção precisava acontecer através de uma proposta de educação que abrangesse o desenvolvimento integral do homem (físico, intelectual e moral), cujo acesso ao conhecimento não tivesse a separação entre trabalho manual e intelectual, não houvesse separação entre saberes do ofício e conhecimento científico.

Na contra-mão das duas escolas dogmáticas (a confessional e a laica) existentes no século XIX, uma terceira escola foi operacionalizada pelo Movimento Anarquista, a partir da idealização teórica de expoentes libertários, tais como Proudhon e Bakunin. Do último quartel do penúltimo século até a Primeira Guerra Mundial, Paul Robin (1837-1912) e Sébastian Faure (1858-1942) na França, e Francisco Ferrer y Guardia (1859-1909), na Espanha, fizeram parte dessa ação pedagógica, para os quais coube a responsabilidade, a cada um, de dirigir uma escola que se aproximasse tanto quanto possível dos padrões libertários. Em termos ideológicos, aproximar-se o quanto mais desses padrões seria procurar eliminar os mecanismos subjetivos que conservam o poder hegemônico em prol da emancipação do sujeito e da solidarização da sociedade.

Desse modo, a educação libertária praticada por intermédio de uma pedagogia libertária foi concebida como antítese a qualquer educação autoritária ou totalitária e devia ser a educação do povo.

Mas que projeto educativo é este que beneficia a autonomia do sujeito e cujo fim é a emancipação do próprio homem. Sim, porque a pedagogia é apenas um conjunto de conhecimentos que permite a concretização de um projeto educativo que, por seu turno, está intimamente ligado a um projeto de sociedade. Tanto é assim que o sistema educacional estatal é um reflexo da ideologia da classe social que domina e mantém o status quo e a escola passa a ser um processo de domesticação ao invés de cumprir o seu verdadeiro papel que é de socializar e emancipar sujeitos em um ambiente criativo e anti-autoritário.

2. Os precursores da educação anarquista e o Manifesto de 1893

2.1. Paul Robin e o Orfanato Prévost

Conseguir viver concretamente seus ideais foi, certamente, o grande propósito de Paul Robin. Esse esforço para materializar as teorias educacionais formuladas a partir dos pré-supostos de Proudhon, retomados durante a Primeira Internacional dos Trabalhadores, fizeram de Robin o primeiro pedagogo libertário. Fundamentalmente, sua concepção de educação partiu da necessidade imediata de regenerar o homem, tarefa para a qual a educação deveria exercer um papel de destaque. Avessa à rigidez dos programas educacionais vigentes, sobretudo os ministrados pelas escolas confessionais, a sensibilidade de Robin orientou suas aspirações pedagógicas para o desenvolvimento de novas práticas, voltadas para o desenvolvimento dos cursos de natureza profissional e atividades culturais dedicadas à integração entre a escola e seu em torno.

Contudo, foi participando da Primeira Internacional que Robin aderiu, definitivamente, aos postulados libertários, decisivos para suas futuras experiências educacionais, sobretudo como administrador do Orfanato Prévos em Cempuis. Embora pretendessem, acima de tudo, a emancipação econômica dos trabalhadores, os articuladores da Primeira Internacional não desconsideraram que a complexidade humana envolve outros aspectos de nossas vidas. Nesse sentido, entendendo que a emancipação dos trabalhadores deve constituir uma obra dos próprios trabalhadores, a educação destes deveria, necessariamente, instituir uma autoformação que, por sua vez, contribuiria para o processo de auto-emancipação da classe.

Portanto, essa preocupação com a libertação econômica e cultural do proletariado, conduziu à necessidade do desenvolvimento de uma proposta pedagógica que partisse do compromisso ético de erradicar as diferenças, fazendo da educação uma das matérias debatidas pelos delegados da Internacional. Em Lausanne, durante o segundo congresso da AIT no ano de 1867, o ensino recebeu consequente destaque, seguindo a inspiração proudhoniana da oficina-escola que, em razão de sua natureza, proporcionaria a associação entre teoria e prática, contemplando dois momentos de um mesmo processo produtivo. Como deliberação, a urgência de uma instrução científica, profissional e produtiva exigiu a elaboração de um programa de educação integral, capaz de oferecer um contraponto alternativo aos ensinos religioso e estatal. Para redigir essa moção, identificando sua importância para a superação do trabalho alienado, foi nomeado Paul Robin, um professor de origem burguesa e religiosa de Toulon, que abandonara o curso de medicina para estudar pedagogia na École Normale e cuja experiência profissional remetia ao ensino de matemática e ciências no liceu público de Brest.

Aprovado por unanimidade em 1868, ao longo dos debates que tiveram lugar no terceiro congresso da AIT, realizado na cidade que o acolhera após a iniciativa demissionária do magistério público francês, o trabalho de Robin expôs o sentido revolucionário da educação discutindo, pela primeira vez, a questão da instrução integral de forma sistemática. Reconhecendo a divisão da sociedade em duas classes distintas, aquela formada pelos homens que exercem suas mentes no trabalho e outra constituída por aqueles cujo desenvolvimento intelectual fora negado, restando-lhes apenas seus corpos para trabalhar, a moção apresentou o desenvolvimento harmônico dos indivíduos como uma das tarefas necessárias à revolução social.

Iniciado pela moção redigida para a Associação dos Trabalhadores, esse cabedal desenvolvido por Robin alcançou sua maturidade no “Manifesto dos partidários da educação integral”, publicado por ele às vésperas de sua exoneração do orfanato Prévost. Materializando a concepção, cara aos libertários, de que teoria e prática devem estabelecer um diálogo permanente, Robin, à luz de suas realizações em Cempuís, teorizou sobre a “instrução integral” proposta por Mikahil Bakunin na mesma proporção em que procurou aplicá-la junto àquele cotidiano escolar.

Mantendo os princípios definidos pelo “Programa Educacional do Comitê para o Ensino Anarquista”, que redigira no ano de 1882 em parceria com destacados integrantes do movimento libertário, Robin procurou empregar em Prévost a supressão da disciplina, exames e programas, reconhecendo-os como entraves para o autoconhecimento e livre pensamento. Exercendo as funções de casa e escola, o Orfanato Prévost constituiu, por sua natureza, um educandário de tempo integral. Contudo, o conceito de “instrução integral” cunhado pelos libertários não se restringiu à permanência dos alunos no espaço escolar por um longo período do dia. Para os defensores da acracia, a instrução integral deveria envolver a mais ampla formação, articulando todos os aspectos do desenvolvimento humano.

Portanto, dar consequencia prática a essas propostas libertárias no campo da educação, bem como contribuir para a sua formulação, transformou-se no principal legado de Paul Robin. Iniciada pela moção escrita para a Associação Internacional dos Trabalhadores, essa tarefa encontrou uma experiência prática no Orfanato Prévost, que, por sua vez, norteou a redação do “Manifesto dos partidários da educação integral”.

Relacionada ao primeiro período da infância, o ensino inicial oferecido em Cempuís dedicava maior ênfase à formação individual, conduzindo a uma compreensão mais ampla de pertencimento à coletividade. Posteriormente, os educandos deveriam trabalhar os conhecimentos anteriormente adquiridos, passando integrar o saber e o fazer através da produção. Assim, terminados os estudos primários, as crianças circulavam por todas as atividades práticas oferecidas pelo orfanato.

Identificada como primeiro aspecto de preocupação para com a formação dos meninos e meninas de Cempuís, a higiene ganhou destaque significativo entre os educadores libertários. As péssimas condições de vida dos trabalhadores, constantemente vitimados por toda sorte de moléstias, sobretudo as vinculadas ao sistema respiratório, faziam do cuidado com o corpo um tema essencial entre os educadores libertários. Nesse sentido, conforme as necessidades do desenvolvimento físico, a educação oferecida no Orfanato Prévost incluía a prática, ainda questionada à época pelo ensino confessional, de esportes como natação e equitação.

Conectada ao desenvolvimento do corpo, proporcionado pela “educação orgânica”, a “educação intelectual” deveria partir da curiosidade dos alunos, equilibrando todas as suas faculdades, sem exceção, a partir do estudo das ciências e das artes. No decorrer das aulas, os educandos eram incentivados a formular suas teorias a partir de constatações práticas, utilizando instrumentos por eles mesmos construídos. Estimulando o gosto pela aprendizagem, Robin favoreceu o protagonismo dos estudantes sobre suas próprias descobertas, superando o caráter dedutivo da educação formal, em favor da concepção indutiva, paradigma da ciência moderna.

Coerente com os princípios de isonomia defendidos pela pedagogia libertária, a coeducação entre os sexos terminou por se tornar um argumento conveniente aos críticos da instrução oferecida no Orfanato Prévost. Considerada imoral e perigosa aos princípios sociais, a livre convivência entre meninos e meninas sustentou a campanha difamatória direcionada a Paul Robin. Apesar de vencer o inquérito administrativo impetrado em 1892, em meio às acusações da imprensa clerical que o associava aos defensores da “propaganda pela ação”[nota 1], Robin foi exonerado do seu “ninho de liberdade” em 1894, retornando para a Bélgica onde passou a lecionar pedagogia na Universidade de Bruxelas.

2.2. Manifesto dos partidários da Educação Integral

É no Manifesto dos partidários da Educação Integral que encontramos a compreensão filosófica e metodológica deste processo educacional, documento este que antecede a própria Escola Moderna de Ferrer y Guardia. Paul Robin, ainda diretor do Orfanato Prévost em Cempuísfoi um dos quesubscreveu o manifesto, além de criar paralelamente uma associação que propagasse a educação integral, embora tenha permanecido em suspensão até 1896, quando articula a Liga para a regeneração humana. O manifesto surge depois que o diretor de Cempuís tinha experimentando a sua metodologia por doze anos, ou seja, Robin já havia “superado a pura especulação apriorística” no que “lhe conferia uma significativa relevância” (ROBIN, 1981).

Ao todo foram dez assinaturas contidas nesse documento, baseado na racionalidade científica - tudo está inter-relacionado, desde a concepção do universo e suas leis, aos homens e a sociedade, com a moral e a educação. Com efeito, a partir de uma lógica rigorosa,

o espírito moderno, o espírito da ciência impõe um ideal de educação positiva, emancipadora e extensiva, tendo por fim o engrandecimento do ser e o desenvolvimento de todas as suas atividades, consequencia irrefutável de um conceito novo da natureza e da vida, do destino humano e do organismo social (...) educar as crianças do século vinte como se tivessem que viver no século treze, é um estado contraditório e violento que não pode durar: nada dura contra a lógica (ROBIN, 1981, p. 38-39).

Com efeito, a ciência “considera o ser humano como um todo solidário”, a partir da harmonia de suas estruturas e funções, as quais as múltiplas atividades se expressam pelas ações físicas, intelectuais e emocionais que é a vida. A sintonia e o equilíbrio entre esses elementos de naturezas diferentes vão gerar no sujeito uma perfeita harmonia. Este é o ideal científico, cuja moral é realizarmos em nós mesmos o melhor que pudermos para atingi-lo; e “trabalhar para reproduzi-la nos outros, é educação”. De toda sorte, é possível identificar como “causas profundas das grandes desordens sociais”, a excessiva desigualdade intelectual entre os homens e a “divergência absoluta” de seus pensamentos. Contudo, poderia haver uma possibilidade de mudança através do entendimento que, para tal, seria necessário uma base comum de racionalidade. Desse modo, “é tempo de dar aos homens uma educação que os una em vez de dividi-los” (ROBIN, 1981).

Sem dúvida, pela complexidade que atingiu as ciências, as artes e as indústrias modernas, espera-se na sociedade a especialização no trabalho, mas uma especialização funcional, isto é, aquela que acontece sem a ruptura do equilíbrio do indivíduo e que somente é possível depois que o sujeito adquiriu um nível de base sólida de “cultural integral”. A falta desta base a partir de uma instrução geral é o motivo que causa a miséria e a desorganização social. Aliás, é a “forma moderna de escravidão”. Certamente que têm um pensamento despótico aqueles que querem para os filhos do proletariado uma educação aligeirada – cada geração sacrificada, hoje, cumprirá os seus destinos. “Desejamos que passe a onda turva. Toda nossa esperança está na infância”[nota 2] (ROBIN, 1981).

Educação racional, educação científica, educação universal são as várias denominações possíveis para uma “educación liberadora y pacificadora” com a qual uma geração poderá ser formada com menos desunião gerando organizações mais saudáveis e equilibradas. Entretanto, foi proposto no Manifesto designar a educação como integral “que tem o desenvolvimento paralelo e harmônico do ser por completo”. Desta educação, faz parte “a instrução integral que servirá de base tanto para o ensino especializado quanto para a aprendizagem profissional” (ROBIN, 1981).

Sem perder de vista o ideal científico regido pela solidariedade e harmonia, o programa da Educação Integral precisou ser elaborado em divisões disciplinares. Do ponto de vista metodológico, o pensamento sempre se voltará para um procedimento indutivo, isto é, do particular para o geral. Em esquema abaixo, podemos verificar as quatro grandes áreas desta educação:

Na área da educação física, além do desenvolvimento normal da criança para a saúde, na sua acepção maior do termo, há o que eles chamaram de “educação especial dos órgãos de relação, órgãos estes considerados instrumentos da percepção e da ação[nota 3]”. Ademais, a alimentação deveria ser abundante e simples, rústica e variada, excluindo excitantes. Prevê regularidade no horário das refeições e equilíbrio entre a ação e o repouso. Aliás, previam até “aulas em céu aberto, no jardim e no bosque, quando o tempo assim o permitisse” - aqui existe uma aproximação com o procedimento metodológico das então futuras aulas-passeio de Freinet.

Há também a chamada educação orgânica, um meio caminho entre a educação higiênica e a intelectual, voltada ao desenvolvimento da precisão e delicadeza dos órgãos e sentidos, além do aperfeiçoamento dos instrumentos de expressão e trabalho, particularmente as mãos. Esta educação está imbricada na prática das observações e manipulações, dos estudos de arte e dos trabalhos manuais.

A educação intelectual, por sua vez, obedece também o princípio do desenvolvimento simultâneo e equilibrado das “faculdades de assimilação e de produção, faculdades de ordem científica e de ordem artística, considerando o espírito de observação, juízo, memória, imaginação e sentimento de beleza”. Para trazer o conceito de instrução integral, o texto utiliza a metáfora dos círculos concêntricos que, ao partir de um ponto central, isto é, da “ignorância absoluta, embora provisória na criança pequena”, se propagam progressivamente como ondas circulares - sentido de “enciclopédia, instrução em círculo...” (ROBIN, 1981).

Em relação à educação estética, diz o manifesto, “não tem menos importância tanto do ponto de vista do desenvolvimento integral e da harmonia interior do que a própria instrução científica”. Esta ordem estética prevê, inclusive, o valor da dicção na formação do sujeito. Enfim, a questão educativa deve cooperar, prioritariamente, com o desenvolvimento físico, intelectual e moral do ser, o qual deverá estar presente nos três estágios da educação: na educação mais ampla de conhecimentos técnicos diversificados para o jovem aluno; na educação específica para o adolescente com a aprendizagem especializada e, na conclusão do ciclo, no ensino profissional. Salientamos que Sébastien Faure relata esses três estágios propostos pelo documento em questão na sua experiência prática em Rambouillet-França.

Por fim, temos a educação moral, que pouca coisa tem para ser ensinada, pois o que a criança e o jovem precisam é assimilar “a justiça e a reciprocidade social” durante o processo de desenvolvimento individual. “A educação moral é, sobretudo, uma obra de influência, a consequencia de uma existência normal em um meio normal”. Para tal, é preciso pensamentos sãos e claros, com exclusão de idéias falsas e desmoralizadoras e situações de rivalidades. O ambiente precisa ser acolhedor e tranquilo para possibilitar uma “vida simples, ocupada, variada, animada, entre trabalhos e jogos com uso de liberdade e responsabilidade”. O exemplo dos educadores é fundamental e a co-educação sexual precisa ser garantida, para favorecer a formação saudável entre meninos e meninas (ROBIN, 1981).

É relevante enxergar que esta educação integral é construída a partir da “dedução lógica dos princípios da ciência” e não através de uma visão utópica nem tampouco da pura especulação filosófica. Os manifestantes assim convidam

a todos os homens, que preocupados pelo grande problema da regeneração social, pela educação e convicções semelhante as nossas, se associarem aos nossos desejos e esperanças, em qualquer país, na língua que for, para uma ação comum de propaganda dos princípios, discussão e experimentação dos procedimentos e meios de organização (...) tudo está para fazer: a obra é vasta e há lugar para todos as colaborações (...) sempre que um laço comum centralize em certas formas de idéias e energias e impeça que se perca na massa passiva em que a inércia absorve quase sempre, sem proveito, os esforços individuais. (ROBIN, 1981, p. 53-54)

Este manifesto foi aprovado em agosto de 1893, momento em que foi decidido fundar uma Associação universal de Educação Integral cuja sede teve endereço provisório em Bruxelas-Bélgica (ROBIN, 1981).

2.3. Sébastien Faure e a Colmeia

Sébastien Faure, que denominou a Colméia (1904-1917) de escola do amanhã, considerava a escola confessional como a de ontem e a escola laica como a de sua contemporaneidade. Afinal, segundo ele, uma escola precisava pertencer a ela mesma e se organizar para que o seu alunado pudesse satisfazer suas necessidades do corpo, do cérebro e do coração: uma escola de educação integral.

O seu programa estabelecia uma vida ao ar livre e movimentada para os seus alunos, mediante um ensino racional e crítico, mas com exemplos dóceis e persuasivos, com o intuito de formar seres sãos, fortes, conscienciosos e de vontades firmes; com inteligências trabalhadas e corações afetuosos.

Faure considerava essa prática educativa mais do que uma escola, tendo em vista a experimentação de métodos novos de pedagogia e educação abranger um escopo maior do que os propósitos da escola de então. A Colméia (la Ruche) era, assim, uma espécie de laboratório. Era uma alternativa distinta daquelas duas outras escolas que pertenciam ao cenário educacional francês à época de sua fundação. Aliás, o embate ideológico entre essas duas escolas era acirrado, na medida em que a escola laica pretendia desbancar a escola estabelecida, a de cunho metafísico. Todavia, ambas eram dogmáticas e representavam os interesses de suas instituições de origem, isto é, o Estado e a Igreja.

Outrossim, a Colméia não era subvencionada pelo Estado, mas era mantida com os próprios recursos de seu idealizador, oriundos do pagamento de suas conferências. É bem verdade que ao longo daqueles treze anos de existência, nessa escola, existiram problemas financeiros, embora a auto-sustentabilidade fosse a meta para a maturidade do projeto.

A Primeira Grande Guerra destruiu esse projeto educativo. O inverno rigoroso de 1916 para 1917 tornara insustentável conviver, por exemplo, com a precariedade do abastecimento do carvão. Em fevereiro de 1917 a escola fecha suas portas, porém, nenhuma criança ficou desamparada.

Contudo, la Ruche foi uma obra de solidariedade e de educação que se responsabilizava por cerca de quarenta crianças de ambos os sexos, em um ambiente escolar onde não havia classificação, castigos ou recompensas. Era uma chácara alugada e tinha 25 hectares de bosques, prados, terras cultiváveis e uma grande horta. Ficava a três quilômetros de Rambouillet (Seine-et-Oise) e a 48 quilômetros de Paris. Ela deveria preparar as crianças, em uma vida livre e fraternal, para as práticas de trabalho, de independência, de dignidade e de solidariedade; afinal, para uma educação nova a qual se propunha, corresponderia um ser novo.

Lá, a educação foi concebida e praticada nos moldes bakuninistas. E os colaboradores formavam uma categoria responsável por todo o funcionamento da escola que, por sua vez, não podia ser comparado a uma comunidade fechada, pela forma de ser concebida a liberdade individual. Eles recebiam alimentação, casa, luz, cuidados como qualquer membro de uma família; embora, não fossem obrigados a nenhum compromisso, inclusive, possuindo a liberdade de ir embora a qualquer momento. Ainda, não estavam sujeitos a autoridade nem obediência a nenhum superior. Nenhum deles recebia salário, mas podia dispor de um fundo comum conforme a sua necessidade, sem, no entanto, justificar suas retiradas.

Aliás, a existência de um diretor na Colméia era necessária somente para as intervenções próprias do cargo: interlocução com os proprietários da chácara, com as famílias, com os amigos do empreendimento, com as autoridades, enfim, em todas as ocasiões em que houvesse necessidade desse papel, inclusive, para escrever e falar em nome da instituição. Entretanto, tão logo ele se desincumbisse da função, voltava a ser colaborador e entrava na fila como um igual a qualquer indivíduo da comunidade - no interior da Colméia, o diretor centralizava todos os serviços e coordenava todos os esforços, mas era um serviço, uma função como as outras.

Na Colméia, por exemplo, havia três grupos etários de crianças: os pequenos (de até doze anos de idade) que estudavam, brincavam e faziam pequenos serviços domésticos, mas não frequentavam as oficinas; os médios (de doze aos quinze anos) que eram os aprendizes: metade de sua jornada era estudar e a outra metade era dedicada ao trabalho braçal, na pré-aprendizagem; e os grandes (acima de quinze anos) que já tinham terminado os estudos, entravam para a aprendizagem na oficina de seu agrado. Nesse contexto, era o jovem quem deveria escolher livremente seu caminho, não cabendo a ninguém qualquer interferência, a não ser o respeito pelo semelhante – caso houvesse erro na escolha, o próprio erro serviria de aprendizado e com a instrução integral que tivera, facilmente retomaria ao caminho indicado pela sua própria natureza.

Essa instrução abrangia um duplo ensino, isto é, o ensino científico e o industrial, completado, porém, pelo ensino prático de uma moral humana fundamentada no respeito pela liberdade e pela humanidade. Havia uma parte geral obrigatória tanto da parte científica quanto da industrial para que todos pudessem ter os elementos principais de todas as ciências e um conhecimento prático de todos os ofícios. A escolha do adolescente recaía na parte especial da formação, isto é, na escolha de sua especialidade científica e a indústria particular pela qual mais se interessasse; escolha essa, inteiramente livre, não sendo imposta nem pela autoridade paterna, nem pelo professor.

Estes jovens escolhiam um ofício a partir de seus gostos e aptidões no período da pré-aprendizagem (de dois a três anos). Eles passavam pelas diversas oficinas experimentando os trabalhos correspondentes por três a cinco meses; a intenção era formar indivíduos para que ele tivesse um equilíbrio entre a cultura geral e a aprendizagem técnica, a partir de uma escolha adequada ao seu perfil, pois, segundo Faure, era neste equilíbrio que se formava um ser completo.

A propósito, para dirimir a distância entre o ideal e a realidade em relação ao saber, Sébastien Faure já compreendia, no seu tempo, que na escola o importante era a criança aprender a aprender; que o aluno pudesse utilizar bem o pouco que aprendeu, e, que, ao longo de sua vida pudesse também saber aprender; assim sendo, não existiria a necessidade de fazer comparação entre sujeitos aprendizes a fim de reconhecer o melhor e, dessa forma, não se provocaria a disputa, a introjeção da derrota e a gabolice dos vencedores.

2.4. Francisco Ferrer Y Guardia e a Escola Moderna de Barcelona

Entusiasmado com a República, o humilde vinhateiro Francisco Ferrer y Guardia deixou a pequena localidade de Alella para instalar-se em Barcelona, cidade espanhola onde, passadas algumas décadas, tornar-se-ia um dos mais célebres educadores. Jovem de formação católica, Ferrer havia abandonado os estudos formais aos treze anos de idade, assumindo os vinhedos da família após a morte de seu pai. Ao conseguir uma colocação como caixeiro em 1873, estabeleceu-se num arrabalde daquela cidade catalã, encontrando na figura de seu patrão, mercador de panos, um interlocutor liberal que o aproximaria ainda mais do republicanismo e do anticlericalismo.

Antes de refugiar-se na França, militou no Partido Republicano e inscreveu-se na loja maçônica “Verdad”, assumindo em 1879 a função de verificador de bilhetes dos caminhos-de-ferro Madrid-Saragoça-Alicante. Nesse período, valendo-se do cargo que ocupara, tornou-se agente de ligação entre Ruiz Zorilla, líder exilado do Partido Progressista, e os republicanos espanhóis. Sua experiência na companhia férrea acabou suspensa após uma malograda tentativa de greve em 1885. Envolvido com a deflagração do movimento paredista, viu-se obrigado a fugir, encontrando refúgio em Paris onde passou de representante de vinhos a professor de espanhol.

Pretendendo sustentar com suas aulas a mulher e os filhos que a ele se juntaram na capital francesa, Ferrer enveredou pela prática pedagógica, entrando em contato com Paul Robin e demais integrantes da Liga da Regeneração Humana. Tomado pelas idéias libertárias, e cada vez mais comprometido com a militância política no campo educacional, acabou abdicando ao casamento, passando a viver, tempos depois, com a professora parisiense Léopoldine Bonnard. Na companhia de Léopoldine e de sua ex-aluna e colaboradora Jeanne-Ernestine Meunier, que desde o falecimento da mãe passara a financiar seus estudos e projetos, Ferrer empreendeu uma “jornada pedagógica” pela Europa, visitando diversas escolas e centros educacionais. Com o falecimento da senhorita Meunier, herdou-lhe a fortuna com a qual implementou sua escola racionalista.

Retornando à Barcelona, encontrou a habilidade necessária para evitar que a Igreja e o Estado, receosos de suas intenções, impedissem a inauguração da Escola Moderna. Iniciando seus trabalhos aos 8 dias do mês de outubro de 1901, essa instituição contava, menos de cinco anos depois, com 147 sucursais espalhadas pela província da Catalunha. Despertando os ânimos conservadores, contrários as práticas pouco usuais da pedagogia libertária, Ferrer foi diversas vezes acusado de perturbar a ordem pública, sendo finalmente silenciado em outubro de 1909.

Sofrendo forte oposição da imprensa, que o acusava de insuflar os reservistas contra a guerra ao Marrocos e de instigar a greve geral em virtude do fechamento do meeting Solidariedad Obrera, Ferrer teve sua sentença proferida a portas fechadas, sendo fuzilado aos 13 de outubro de 1909. Esse final ignóbil, para o qual a Igreja muito colaborou apontando-o como responsável pela destruição de seus templos, não constituiu à primeira tentativa de silenciar o ácrata espanhol. Anos antes, em 1 de maio de 1906, um atentado à bomba contra a carruagem nupcial de Afonso XIII, efetuado por Mateo Morral antigo bibliotecário da Escola Moderna, levou-o à prisão sob a acusação de ter planejado a façanha.

Absolvido aos 20 de junho de 1907, Ferrer jamais foi perdoado pelo único delito que verdadeiramente cometeu. Como escreveu Anatole France, o crime cometido por Ferrer consistiu em ter fundado escolas[nota 4]. Seguindo o conceito de “instrução integral” proposto por Bakunin e defendido por Paul Robin junto a Primeira Internacional, Francisco Ferrer y Guardia dedicou os últimos anos de sua vida à luta contra o monopólio do conhecimento, transformando sua experiência pedagógica em Barcelona num laboratório para a ação direta, o mutualismo e o ativismo político em benefício da liberdade coletiva.

Como fundador da Liga Internacional para a Educação Racional da Infância, cujo objetivo era dar continuidade às obras de Paul Robin, Ferrer questionou o adestramento executado pela pedagogia tradicional, defendendo que o ensino deveria servir à emancipação de todos os homens e mulheres. Por essa razão, sua escola adotou a co-educação dos sexos, causando grande polêmica ao introduzir em uma grande cidade espanhola essa prática comum nas pequenas aldeias que careciam de professores.

Seguindo a lógica da co-educação dos sexos, optou também pela co-educação das classes, entendendo que a Escola Moderna deveria preparar seus alunos para uma humanidade fraternal e consciente das desigualdades desestabilizadoras da sociedade. Compreendendo que o contato entre crianças ricas e pobres contribuiria para a reparação dessas diferenças no futuro, tanto pela sensibilização dos primeiros diante da miséria, quanto pela condução correta da rebeldia dos últimos, acreditou poder evitar revanchismos que somente prejudicariam a emancipação social. Ciente de que “o ódio não produz amor, e com o ódio não se renova o mundo”, conforme escreveu Errico Malatesta, preferiu valorizar a possibilidade de integrar os indivíduos dispostos a abrir mão da propriedade após a revolução, compreendendo tal como o libertário italiano que a revolução pelo ódio seria um fracasso completo. Nesse sentido, na Escola Moderna eram aceitos alunos de todas as classes sociais, ficando o valor de suas contribuições financeiras condicionados às possibilidades de seus pais.

A higiene também foi outro tema de grande importância para a Escola de Barcelona, uma vez que seu fundador soube perceber que os colégios da Espanha costumavam colaborar para a proliferação de doenças. Os poucos cuidados com a limpeza dos talheres, roupas, sanitários e demais utensílios cotidianos, foram substituídos pelos hábitos higiênicos, fazendo com que seus alunos favorecessem o controle de epidemias difundindo esses conhecimentos em seus lares. Para garantir o êxito desse intento, a saúde escolar foi deixada a cargo de um médico, incumbido da salubridade do espaço físico, da educação sanitária e da elaboração de “cadernos biológicos”, através dos quais o histórico de saúde de cada aluno seria acompanhado.

Reunindo toda a comunidade em suas conferências dominicais, Ferrer organizou cursos e palestras para os familiares dos estudantes. Nessas, “missas de domingo”, como costumou chamá-las, aproveitou para realizar assembléias que discutiam questões sociais ligadas ao cotidiano. Promovendo a ação direta através desse “sistema de conversações”, levou a cabo os princípios bakuninistas substituindo a Igreja pela Escola Moderna. Sempre antecipado ao discurso dos pedagogos contemporâneos, trouxe todos os envolvidos na formação de seus alunos para o convívio aos domingos, reconhecendo que a comunidade escolar ultrapassa os muros dos colégios.

Conjugada às “aulas passeio”, como Célestin Freinet veio a chamar esta prática alguns anos mais tarde, esses encontros colocaram ainda mais a pedagogia libertária de Ferrer em posição de considerável avanço para os padrões da época, sobretudo se considerarmos a metodologia da escola confessional predominante na Espanha durante o início do século XX.

A consternação mundial, causada pela prisão e condenação de Ferrer ultrapassou as fronteiras da Europa e atravessou o Atlântico, ecoando no Brasil através dos muitos pronunciamentos e manifestações em sua solidariedade. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Ceará e Maranhão, diversas vozes se levantaram em sua defesa. Através de seus jornais, os libertários conclamaram a população a participar dos comícios em repúdio ao governo espanhol, como o organizado na capital da república pela Federação Operária do Rio de Janeiro. Contudo, não foram os monumentos erigidos em sua memória na Bélgica e na Tchecoslováquia as maiores homenagens feitas a Ferrer, mas sim as numerosas instituições que mantiveram seu legado atuando sob a inspiração da Escola Moderna de Barcelona.

3. Breve elucidação do movimento educação anarquista no Brasil

Assim como nos países europeus, no Brasil o movimento anarquista era marcante no início do século XX, sobretudo entre os operários imigrantes da Itália e da Espanha que residiam nas regiões sul e sudeste do país. Os militantes anarquistas marcavam presença na organização dos sindicatos, nas federações e na Confederação Operária Brasileira (COB). Participavam da organização das greves dos operários, que reivindicavam melhores condições de trabalho, diminuição da jornada diária, fim do trabalho infantil e pelo fim do trabalho noturno para as mulheres. Os jornais brasileiros publicavam em suas colunas notícias que marcavam as primeiras concepções do anarquismo.

A penetração do movimento anarquista nos países em início de industrialização na América - tanto do Sul como do Norte - era tal, que mantinham frequentes correspondências entre os sindicatos, os círculos operários e a imprensa libertária dos diferentes países em que atuavam. Esse contato estreito entre os movimentos pode ser notado nas publicações dos periódicos anarquistas da época, que relatam experiências ocorridas por iniciativa dos operários em outros países, bem como greves e manifestações. Essa ligação internacional do movimento anarquista proporcionou aos ativistas brasileiros contato com as experiências realizadas pelo movimento em outros países. Entre elas, figurava a experiência da Escuela Moderna de Barcelona, vista pelos operários daqui como algo imprescindível para a revolução social que almejavam.

Várias experiências educacionais foram praticadas pelo movimento em diferentes cidades do país, entretanto, sempre esbarravam no problema econômico e político, sofrendo com a falta de verbas para manutenção das escolas e com as frequentes incursões da polícia que mantinham os centros de formação do operariado na clandestinidade. Ainda assim, estas experiências foram de grande importância para a educação dos trabalhadores brasileiros, apresentando-se muitas vezes como única alternativa de escola que tinham acesso, visto o desinteresse do Estado pela educação do povo.

No Rio de Janeiro, uma das personalidades que se destacava no anarquismo brasileiro era o médico, jornalista e professor - Fábio Luz (1864-1938). Em 1904, Fábio Luz e Elysio de Carvalho (1880-1925), organizaram a Universidade Popular, que possibilitou ao operariado carioca ter acesso ao conhecimento formal e sistematizado que circulava nas escolas superiores do Brasil. Fábio Luz organizou campanhas a favor da higiene nas fábricas, restaurantes, bares e cafés; e escreveu nos jornais a respeito deste tema. Em sua residência ministrava, informalmente, cursos de idiomas para que os operários pudessem compreender leituras em outras línguas.

Em São Paulo, cientes das limitações impostas pelo momento histórico em que viviam, em 1909 formou-se no bairro do Belenzinho, um Comitê Organizador da Escola Moderna de São Paulo. Esse comitê, motivado pelas idéias vindas da Europa de um ensino racionalista, científico, laico e independente da Igreja e do Estado, organizou-se com o intuito de construir uma proposta consistente de educação para os filhos dos operários juntamente com uma campanha para angariar fundos. Defensores da co-educação das classes, o Comitê Pró-escola Moderna buscou ajuda financeira junto a outros setores da sociedade que, embora não participassem diretamente do movimento anarquista, simpatizassem com causa da educação racionalista. Assim, durante três anos, o Comitê Pró-escola Moderna tratou de resolver todas as questões fundamentais para o bom funcionamento da escola, buscando apoio político e financeiro de outros setores da sociedade, principalmente pequenos comerciantes, obtendo inclusive licença do Diretor Geral da Instrução Pública do Estado para instalar e fazer funcionar o estabelecimento.

Após três anos de meticulosa preparação e organização, o comitê já possuía um local apropriado para a escola, bem como material didático condizente com a proposta pedagógica do coletivo, além de fundos suficientes para a sua inauguração. A direção da escola foi confiada ao professor João Penteado, um militante anarquista ligado à corrente comunista libertária e estudioso da obra de Ferrer y Guardia que, juntamente com os demais professores e colaboradores, levaram a abertura da Escola Moderna nº 1 em treze de maio de 1912, na rua Saldanha Marinho, nº 66, no bairro do Belenzinho em São Paulo.

Escola Moderna n° 1 fundada por João Penteado (1877-1965).

Dentre os objetivos da Escola Moderna nº 1, publicados em um documento intitulado como “Exposição de motivos”, encontra-se as seguintes propostas: libertar a criança do progressivo envenenamento moral que por meio de um ensino baseado no misticismo e na bajulação política, lhe comunica hoje a escola religiosa ou do governo; provocar, junto com o desenvolvimento da inteligência, a formação do caráter, apoiando toda concepção moral sobre a lei da solidariedade; fazer do mestre um vulgarizador de verdades adquiridas e livrá-lo das peias das congregações ou do Estado, para que sem medo e sem restrições lhe seja possível ensinar honestamente, não falseando a história e não escondendo descobertas científicas.

Em 1912, a escola possuía apenas 34 alunos, número que aumentará progressivamente chegando a 86 alunos matriculados em 1918. É pedido aos pais que colaborem, na medida de suas possibilidades, com recursos financeiros para o progresso e manutenção do projeto educativo.

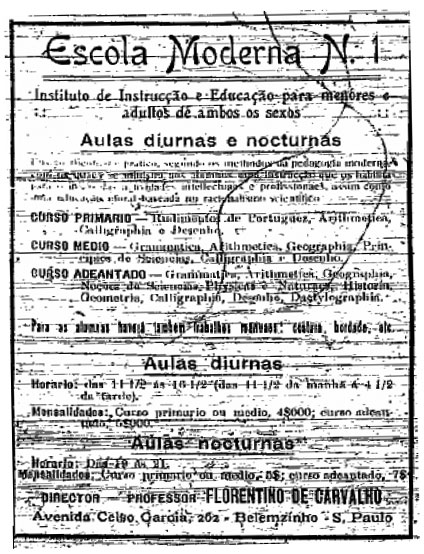

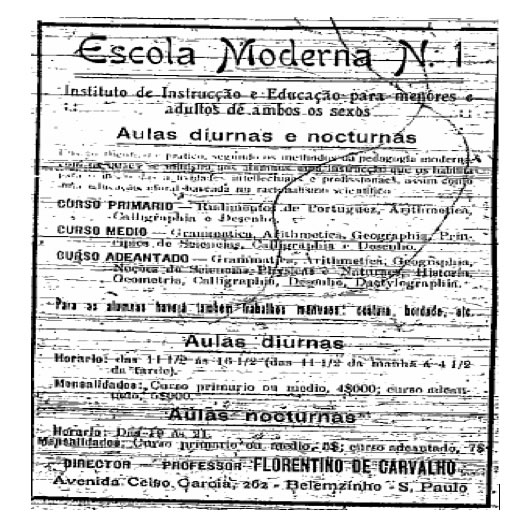

Anúncio da Escola Moderna nº1

No entanto, a situação começa a ficar desfavorável para os professores e estudantes da Escola Moderna a partir da segunda metade da década de 1910. Após a greve de 1917, os militantes anarquistas foram sistematicamente perseguidos pelo Governo, tendo seus sindicatos e outras iniciativas fechadas pelo poder estatal. Dessa forma, em 19 de novembro de 1919, o professor João Penteado recebeu um ofício assinado pelo Diretor Geral da Instrução Pública comunicando a cassação da autorização de funcionamento concedida à Escola Moderna nº 1, acusa de propagar ideais comunistas.

Várias outras experiências educacionais libertárias aconteceram em terras brasileiras. Em 1902, foi criada a Escola Libertária Germinal, no bairro do Bom Retiro, na cidade de São Paulo. Outras escolas foram surgindo pelo Brasil, como a Escola Elisée Reclus, em Porto Alegre (1906), a Germinal, no Ceará (1906), União Operária em São Paulo (1906), Liga Operária, em Sorocaba (1911), Escola Operária 1º de Maio, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro (1912), Escola Moderna, em Petrópolis (1913), e a Escolas Moderna nº 2, em São Paulo (1912). Em 1913, é criada a Escola Moderna nº 2 por Adelino Tavares de Pinho, entre outras.

Nas escolas libertárias encoraja-se a aprender e a descobrir de forma autônoma uma pluralidade de saberes. As crianças participam da estruturação das normas na vida da escola em espaços abertos a negociações. É um lugar sem interdições em que pais, educadores, crianças e jovens; todos participam ativamente sem hierarquização de decisões. A Pedagogia Libertária nunca foi seduzida pelo poder, e parafraseando Tragtenberg, também nunca transformou o “saber formal em mercadoria de consumo”. Ao contrário, foi a pedagogia que, em suas concepções, buscou emancipar o indivíduo.

4. Considerações Finais

O presente estudo revela que, tendo nos movimentos sociais como “material comburente”, inúmeros libertários encontraram na educação uma possibilidade de cultivar os postulados do anarquismo junto à classe trabalhadora. Rejeitando qualquer iniciativa pedagógica que constituísse uma correia de transmissão dos valores burgueses, agiram como “faíscas incendiárias” da revolução, elegendo a pedagogia libertária como ferramenta capaz de promover os “círculos concêntricos” necessários à difusão das “ondas” emancipatórias.

Avessos a todo controle econômico e social, mantiveram o compromisso ético de colaborar para o florescimento de uma sociedade onde a autoridade coercitiva fosse substituída, definitivamente, por um processo de decisões que não alienasse os indivíduos. Para tanto, defenderam uma pedagogia que exercitasse o raciocínio, a habilidade e os espíritos dos educandos, para que estes compreendessem e somassem esforços na construção de uma educação mais avançada, independente do Estado e capacitada a emancipar a todos sob os auspícios da acracia.

Nessa lógica, submetendo a ideologia às suas realidades, os movimentos sociais abandonariam o mito da ascensão social pela educação, concentrando energias no sentido de promover um movimento pedagógico renovador destinado à emancipação da classe e o respeito às diferenças individuais. Afinal, como propôs Bertrand Russell, quando as qualidades que hoje conferem liderança se tornarem universais, já não haverá líderes e seguidores, e a democracia por fim terá sido concretizada (RUSSEL, 2007).

5. Referências Bibliográficas

BAKUNIN, Mikhail. A instrução integral. Trad. Plínio Augusto Coelho. São Paulo: Imaginário, 2003.

CASTRO, Rogério Cunha de. Instrução integral: uma ferramenta dos trabalhadores. São Paulo: Faísca Publicações Libertárias; Brasília: SINASEFE; Rio de Janeiro: SINDSCOPE, 2010

CODELO, Francesco. A boa educação: Experiências libertárias e teorias anarquistas na Europa, de Godwin a Neill. tradução: Silene Cardoso. São Paulo: Editora Imaginário, 2007

DOMMANGET, Maurice. Os grandes socialistas e a educação de Platão a Lenine. tradução: Célia Pestana. Braga: Publicações Europa América, 1974

FARINHA NETO, Oscar. Atuação libertária no Brasil: a federação anarco-sindicalista. Rio de Janeiro: Achiamé, 2007

FERRER Y GUARDIA, Francisco. La Escuela Moderna. Madrid: Ediciones Jucar, 1976

FOOT HARDMAN, Francisco. Nem pátria, nem patrão: vida operária e cultura anarquista no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1983

GALLO, Sílvio. Escola libertária versus legislação autoritária. In. Letralivre revista de cultura libertária, arte e literatura. Rio de Janeiro: Achiamé, Ano XI, nº XXXXV, 2006

___________. Pedagogia do risco: experiências anarquistas em educação. Campinas: Papirus, 1995

___________. Pedagogia libertária, anarquistas, anarquismos e educação. São Paulo: Imaginário; Manaus: Editora da Universidade Federal do Amazonas, 2007

KASSICK, Neiva Beron; Kassick, Clovis Nicanor. A pedagogia libertária na história da educação brasileira. Rio de Janeiro: Achiamé, 2004

LENOIR, Hugues. Educar para emancipar. tradução: Plínio Augusto Coêlho. São Paulo: Imaginário; Manaus: Editora da Universidade Federal do Amazonas, 2007

LIPIANSKY, Edmond Marc. A pedagogia libertária. tradução: Plínio Augusto Coêlho. São Paulo: Imaginário; Manaus: Editora da Universidade Federal do Amazonas, 2007

LUIZETTO, Flávio. Cultura e educação libertária no Brasil no início da Primeira República. In. Educação & Sociedade. São Paulo: Cortez Editora: Autores Associados: CEDES, Ano IV, nº. XII, setembro de 1982.

________________. O movimento anarquista em São Paulo: a experiência da escola moderna nº. 1 (1912 – 1919). In. Educação & Sociedade. São Paulo: Cortez Editora: Autores Associados: CEDES, Ano VIII, nº. XXIV, agosto de 1986.

MORAES, José Damiro. Educação e trabalho: reflexões anarquistas na Primeira república. In. MARTINS, Ângela Maria Souza. BONATO, Nailda Marinho da Costa (Orgs.). Trajetórias Históricas da Educação. Rio de Janeiro: Rovelle, 2009

MORIYÓN, Félix Garcia. Educação Libertária. Bakunin, Faure e outros; Trad. José Cláudio de Almeida Abreu. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989.

PEY, Maria Oly (Org.) Esboço para uma história da escola no Brasil: algumas reflexões libertárias. Rio de Janeiro: Achiamé, 2000

ROBIN, Paul.: Manifiesto a los partidarios de la educación integral (Un antecedente de la Escuela Moderna). Barcelona, Pequeña Biblioteca Calamus Scriptorius,1981.

RODRIGUES, Edgar. O Anarquismo na escola, no teatro, na poesia. Rio de Janeiro: Achiamé, 1992

ROMANI, Carlo. Oreste Ristori: uma aventura anarquista. São Paulo: Annablume: FAPESP, 2002

RUSSEL, Bertrand. No que acredito. tradução: André de Godoy Vieira. Porto Alegre: L&PM Editores, 2007

SAMIS, Alexandre Ribeiro. Minha pátria é o mundo inteiro. Neno Vasco, o anarquismo e o sindicalismo revolucionário em dois mundos. Lisboa: Letra Livre, 2009

SOUZA, S. A. M. S.. Concepção libertária e concepção liberal: confronto de posições e mentalidades na educação do século XIX. 2008, 100 p. Dissertação (mestrado em Educação) UNIRIO, Rio de Janeiro.

TOMASSI, Tina. Breviario del pensamiento educativo libertário. Madrid: Ediciones Madre Tierra; Cali: Asociacion Artística “La Cuchilla”, 1988.

[nota 1] [voltar ao texto] “Todavia, o anarquismo conseguira, graças à influência de Bacúnine, participar de um movimento de massas, de caráter proletário, apolítico e internacionalista: a “Primeira Internacional”. À volta de 1880, porém, o anarquismo mete-se a ridicularizar a “tímida Internacional dos primeiros tempos” e pretende fazê-la substituir, segundo a expressão empregada por Malatesta em 1884, por “uma Internacional temida”, que fosse, ao mesmo tempo, comunista, anarquista, anti-religiosa, revolucionária e antiparlamentar. Esta atitude teve como conseqüência o isolamento do anarquismo dos movimentos proletários e, por redundância, a estiolação e desgaste no sectarismo e num ativismo minoritário. Uma das razões deste fato reside no desenvolvimento industrial e na rápida conquista de direitos políticos, que tornaram os trabalhadores mais receptivos ao reformismo parlamentar. Daqui, o açambarcamento do movimento operário pela social-democracia, politicista, eleitoralista e reformista, visando, não a revolução social, mas a conquista legal do Estado burguês e a satisfação de reivindicações imediatas. Permanecendo uma fraca minoria, os anarquistas renunciaram à idéia de militar no seio de vastos movimentos populares. Sob a capa de pureza doutrinal – de uma doutrina em que a utopia, como arranjo de antecipações prematuras e de evocações nostálgicas do passado, tomava grande vulto – Kropótkine, Malatesta e os seus amigos voltaram as costas à via aberta por Bacúnine. Acusaram a literatura anarquista e o próprio Bacúnine de estarem “impregnados de marxismo”. Encouraçaram-se, então, neles mesmos. E organizaram pequenos grupos clandestinos de ação direta, onde, aliás, a Polícia em breve introduziu seus agentes. (...)” GUÉRIN, Daniel, O Anarquismo: da doutrina a ação. tradução: Manuel Pedroso. Rio de Janeiro: Editora Germinal, 1968, p.79-80.

[nota 2] [voltar ao texto] Este pensamento continua atual.

[nota 3] [voltar ao texto] Não há, no manifesto, maior detalhamento sobre a educação dos órgãos de relação.

[nota 4] [voltar ao texto] “(...) Anatole France escrveu: ‘Todos sabem: o crime de Ferrer consiste em ter fundado escolas”. (...)” Prólogo de Carlos Díaz para FERRER Y GUARDIA, Francisco. La escuela Moderna. Madrid: Ediciones Jucar, 1976.

FONTES DAS IMAGENS ::

Da Escola Moderna de São Paulo.; De Francisco Ferrer e Guardya - Fonte: http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/iconograficos/educacao_anarquista.html

De Robin - Fonte: http://entribu.wordpress.com/2011/04/13/la-educacion-alternativa-iv-paul-robin-1837-1932/

Foto de Sebastien Faure - Fonte: http://entribu.wordpress.com/2011/04/13/la-educacion-alternativa-iv-paul-robin-1837-1932/

Francisco Ferrer y Guardia - http://www.histedbr.fae.unicamp.br

Escola Moderna n° 1 fundada por João Penteado (1877-1965). - http://pt.wikipedia.org/wiki/Joao_Penteado